Nel libro Quel «criminale» di mio padre Antonio Perucatti torna agli anni Cinquanta per ritrarre da vicino il padre Eugenio, chiamato nel 1952 a dirigere l’ergastolo di Santo Stefano, l’isola del non ritorno, simbolo di una pena senza riscatto, dove si entrava per non uscire più. La famiglia – moglie e dieci figli – seguì il nuovo direttore sull’isola: i più grandi continuarono la scuola a Gaeta, mentre Antonio, ancora neonato, crebbe tra pontili e celle, cresciuto con un detenuto-babysitter di nome Pasquale. È da questo sguardo “di casa” che il racconto fa luce su una stagione irripetibile della storia penitenziaria italiana.

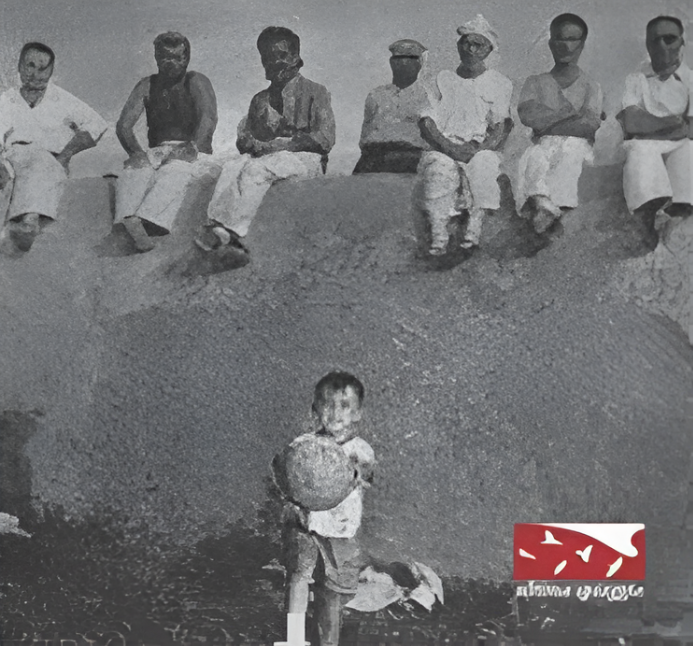

Prima dell’arrivo di Perucatti, il penitenziario era un luogo di morte civile, fatiscente e segregante: niente acqua corrente, niente elettricità, un’ora d’aria in silenzio e isolamento pressoché assoluto. La svolta fu concreta e “simbolica” insieme. Il nuovo direttore fece installare impianti idraulici ed elettrici, aprì spazi e relazioni, mise i reclusi a lavorare alla manutenzione dell’isola e al restauro degli ambienti. In pochi anni nacquero orti e giardini, una sala musica, una sala conferenze, persino il campo da bocce. Soprattutto, i detenuti costruirono un campo da calcio completo di gradinate e spogliatoi, accanto alla cosiddetta Piazza della Redenzione: un paesaggio comunitario che trasformò l’ergastolo in laboratorio di rieducazione.

Il calcio divenne così un linguaggio comune: la squadra dell’isola iniziò a giocare contro squadre esterne e l’esperimento attirò giornalisti e cronisti sportivi. Tra gli episodi più ricordati, l’invito a Nicolò Carosio (uno dei più celebri giornalisti e radiocronisti sportivi italiani) per una radiocronaca dal campo: un segno della curiosità pubblica verso quella direzione “aperta” che avvicinava detenuti e cittadini. Nel frattempo Perucatti promuoveva anche un cinema e una piccola foresteria per le famiglie in visita, consolidando quei legami affettivi che la detenzione tende a spezzare.

La visione di Perucatti richiama, per certi versi, quella di Philippe Pinel, il medico francese che intorno alla fine del Settecento liberò i malati psichiatrici dalle carceri. Pinel fu interprete di un’idea per cui la follia non era una colpa da reprimere, ma una condizione da comprendere e curare, aprendo la strada a un approccio terapeutico e rieducativo: questo anche se, di fatto, il suo approccio alla cura esitò nella realizzazione di strutture manicomiali.

Più significativamente, Eugenio Perucatti comprese che il carcere non poteva rimanere una macchina di esclusione, progettata per annientare chi vi entrava. Con il suo lavoro a Santo Stefano volle restituire ai detenuti la dignità di individui capaci di scelta, di responsabilità e di cambiamento. Se Pinel aveva tolto (per alcuni: sostituito) le catene materiali ai folli, Perucatti tolse le catene sociali e morali ai carcerati, aprendo spazi di lavoro, di sport, di studio, di relazioni familiari. L’azione di Perucatti richiama fortemente l’azione di Basaglia, orientata all’interpretazione quotidiana di principi di liberazione ed emancipazione al fondo della quale si trova il principio per cui la vera civiltà si misura non nel modo in cui si trattano i forti e i liberi, ma in come si accolgono i fragili, gli esclusi e, nel caso delle carceri, i colpevoli.

Il libro di Antonio Perucatti tiene quindi insieme memoria familiare e documento civile: pagina dopo pagina, mostra come la visione del padre anticipasse di vent’anni le linee della riforma penitenziaria – e di molti di più le idee della società – mettendo l’art. 27 della Costituzione, entrata in vigore nel 1948, secondo cui le pene non possono mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, al centro della vita quotidiana del carcere. Non c’è indulgenza: Perucatti non “assolveva” i reati, ma responsabilizzava le persone, convinto che lavoro, istruzione, pratiche religiose e sport potessero ricucire un’identità smarrita, spezzata. È un approccio oggi riconosciuto come precursore, al punto da essere spesso richiamato nel dibattito sull’ergastolo e sulle misure trattamentali.

Quel modello carcerario, apprezzato e visitato da istituzioni e stampa, durò otto anni. Poi qualcosa cambiò, e le idee tanto applaudite del Direttore furono motivo di allontanamento (per tenerla su toni “leggeri”): all’inizio degli anni Sessanta, dopo due evasioni che furono usate come pretesto, Perucatti fu trasferito e Santo Stefano tornò a un regime duro, fino alla chiusura pochi anni dopo. Questo libro è infatti prezioso anche in un altro senso: ricorda quanto sia fragile l’innovazione quando non è sorretta dalla politica.

In definitiva, Quel «criminale» di mio padre è una testimonianza sul potere della fiducia: non definire una persona solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che fa per riparare. La scrittura non santifica e non assolve: lascia da parte i numeri e i principi astratti e rimette al centro volti, storie, mani che lavorano. È questo forse, più dei risultati infrastrutturali, il lascito più forte di Eugenio Perucatti: l’idea che il carcere possa essere luogo di responsabilità e di riscatto, se lo Stato ha il coraggio di sostenerlo. Un’eredità che oggi il figlio Antonio continua a portare avanti in prima persona, attraverso il volontariato in carcere, per restituire anche lui dignità e ascolto a chi vive la detenzione.

Puoi leggere anche:

Le stanze dell’amore all’interno del carcere. Correlazione tra intimità e riabilitazione

Brubaker: una riforma che parte dal basso, un lungo viaggio dal carcere alle istituzioni