Antigone ha pubblicato il ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione dei minori. Numeri che negli ultimi anni pare stiano crescendo, ma vediamo perché.

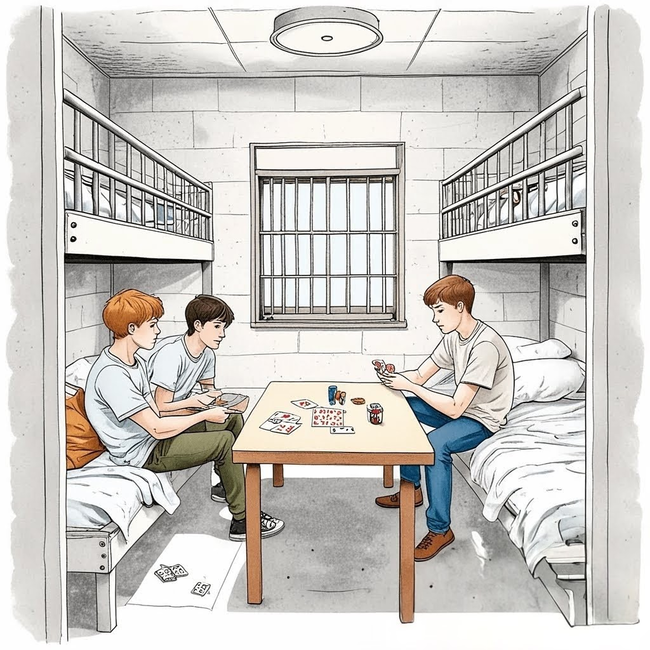

Alla fine di febbraio 2024, nei 17 Istituti Penali per Minorenni d’Italia si contavano 532 giovani detenuti. A fine 2023 il totale era di 496, mentre alla fine del 2022 i ragazzi reclusi erano 381. L’incremento in un anno è stato superiore al 30%. Ad oggi la percentuale di minori e giovani adulti in carcere, rispetto alla totalità dei ragazzi presi in carico dai servizi della giustizia minorile, è salita al 3,8%, diversamente dal 2,8% del 2022.

“Molti dei ragazzi che commettono un reato, se gli chiedi il perché l’hanno fatto stentano a darti una spiegazione. Una delle regole del branco vuole che il branco sia incapace di narrarsi. Il branco non narra, il branco conta i mi piace. Nella società del benessere collettivo è una umiliazione sentirsi perdenti, inadeguati.”

Silvio Ciappi – Criminologo

Se questa tendenza continua, si rischia di perdere l’elemento distintivo del sistema della giustizia penale minorile italiano, che lo aveva reso un modello in Europa: la capacità di limitare il ricorso al carcere privilegiando un approccio educativo, sancito nel codice di procedura penale minorile del 1988. Tuttavia, questo codice è stato modificato con il decreto legge 123/23 (noto come decreto Caivano), entrato in vigore nel settembre 2023 e convertito nella legge 159/23. Queste nuove disposizioni hanno ampliato notevolmente le possibilità di applicazione della detenzione cautelare. Inoltre, altre misure hanno inciso sul diritto penale sostanziale, limitando le opportunità di ricorrere all’istituto della messa alla prova, contribuendo così all’aumento del numero di minori incarcerati. La nuova normativa introduce anche disposizioni che sono in contrasto con l’idea di presa in carico educativa propria dell’ordinamento minorile, come ad esempio la possibilità per i direttori degli Istituti Penali per Minorenni di trasferire gli appena maggiorenni nelle carceri per adulti, interrompendo importanti relazioni educative.

Alla fine di febbraio 2024, tra i 523 giovani detenuti, 312 erano minorenni e 211 giovani adulti. Le ragazze erano 18, di cui 7 straniere. In generale, il 51% dei detenuti risultava di origine straniera. Il numero di detenuti variava dai 63 di Milano agli 8 di Quartucciu (Cagliari). L’Istituto di Pontremoli è l’unico interamente femminile e ospitava 13 ragazze. Solo 30 giovani, pari al 5,7% del totale, erano in carcere per l’espiazione di una pena definitiva. Il 27% aveva una situazione giuridica mista, con almeno una condanna definitiva e altri procedimenti in corso. La maggior parte, invece, era detenuta in attesa di giudizio senza alcuna sentenza definitiva.

Nel 2023, il 79,3% degli ingressi in carcere è avvenuto per custodia cautelare. Oltre la metà dei rimanenti (140 su 237) riguardava l’esecuzione di una pena dopo un periodo di libertà, il che indica che inizialmente non si era ritenuto necessario il carcere. In molti casi, si sarebbero potute individuare soluzioni alternative anche nella fase di esecuzione della pena. Inoltre, un numero elevato di ingressi (318, pari al 27,8% del totale) derivava dal trasferimento di ragazzi dalle comunità in seguito all’aggravamento della misura cautelare per comportamenti inadeguati, un provvedimento che rischia di compromettere percorsi educativi importanti e che potrebbe essere sostituito con soluzioni basate su un modello educativo.

A prescindere dalla gravità del reato, i ragazzi con legami più solidi sul territorio e maggiori opportunità di partenza hanno più possibilità di evitare la carcerazione. I dati sui reati mostrano un problema strutturale del sistema: nel 2023 solo il 22,7% dei reati che hanno portato alla detenzione riguardava reati contro la persona, generalmente più gravi, mentre il 55,2% era legato a reati contro il patrimonio, di minore gravità. I minori dei 18 anni colpevoli di omicidio sono l’11% nel 2024, rispetto al 4% nel 2023. Se il carcere deve essere una misura estrema, dovrebbe essere riservato ai reati più seri. Tuttavia, i reati contro la persona rappresentano oltre il 30% di quelli attribuiti ai ragazzi seguiti dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, una percentuale significativamente più alta rispetto agli IPM. Questo suggerisce che la gravità del reato non è l’unico fattore che determina l’ingresso in carcere: i giovani con maggiori risorse trovano più facilmente percorsi alternativi.

“Il gesto sta sostituendo la parola. Perché il gesto è diventato uno dei modi principali con cui mi affermo, dico chi sono, mostro chi sono, assumo una reputazione di fronte a un gruppo di amici, agli altri ragazzi e alle ragazze. Mi sembra che sia scomparsa la grammatica che permette di pensare in modo da non agire.”

Alessandro Padovani – Psicologo e Direttore Fondazione Don Calabria Verona

La presenza dei ragazzi stranieri tra i detenuti conferma questa disparità: nel 2023 costituivano il 29,2% dei ragazzi seguiti dai servizi di giustizia minorile, il 38,7% dei collocamenti in comunità e il 48,7% degli ingressi in carcere. La loro rappresentanza aumenta progressivamente con il livello di restrizione della misura, fino a raggiungere quasi la metà degli ingressi e oltre la metà delle presenze in carcere.

Nei Centri di Prima Accoglienza, che ospitano i minori arrestati fino all’udienza di convalida, nel 2023 il 47,8% degli ingressi riguardava ragazzi stranieri. Quanto alle misure applicate dopo la convalida, gli stranieri costituivano il 30,6% delle prescrizioni, il 25,6% delle permanenze in casa, il 41,3% dei collocamenti in comunità e il 66,7% delle custodie cautelari in carcere. “A mano a mano che la misura si fa più contenitiva cresce la rappresentazione dei ragazzi stranieri.”

Infine, viene segnalato un uso eccessivo di psicofarmaci nelle carceri minorili, con un aumento del 30% della spesa pro capite per antipsicotici tra il 2021 e il 2022. Questi farmaci vengono spesso usati per gestire comportamenti problematici, piuttosto che per reali necessità cliniche. Inoltre, molti ragazzi vengono trasferiti frequentemente tra carceri, spesso dal Nord al Sud, rendendo più difficile il loro recupero sociale. In alcuni casi, entrano con un unico reato e accumulano ulteriori accuse per comportamenti problematici, alimentando un circolo vizioso che complica il loro reinserimento.

Per approfondimenti:

Criminalità giovanile, la forma di devianza che cerca l’identità e corrode la collettività

“Fine pillola mai”: una inchiesta congiunta per indagare l’uso degli psicofarmaci negli IPM