Dalla sua nascita nel 1827 la fotografia ha svolto un ruolo cruciale nel mondo, accompagnando la società nei suoi rapidi cambiamenti e modificandola a sua volta. Invisa a pittori, intellettuali e poeti (tra cui Baudelaire), questa tecnica assunse quasi immediatamente un ruolo documentario e di presa della realtà (nonostante l’uso prettamente espressivo, artistico e sperimentale che ne fecero e che continuano a farne inventori e fotografi). Non c’è perciò da stupirsi se ben presto, accanto ai ritratti di famiglie e scatti rubati a coppie di amanti, quest’arte si è caricata di un ruolo politico, sociale, di lotta e di denuncia: dalle immagini di guerra ai fotografi che, durante gli anni ’60, si impegnarono e utilizzarono la loro macchina fotografica come un potente strumento per cercare di migliorare il loro mondo.

Tra questi importantissimo è il ruolo svolto da Gianni Berengo Gardin e Carla Cerati che provarono a raccontare, attraverso un libro fotografico, la condizione dei manicomi in Italia, a supporto della lotta di Franco Basaglia.

“(…) Volevo essere artista: le belle fotografie, ma ho capito che esisteva un altro modo di fotografare e che non mi interessava più diventare artista, ma giornalista. Se prima, per me, la macchina era come il pennello per il pittore, poi diventò come la penna per lo scrittore.”

– Gianni Berengo Gardin

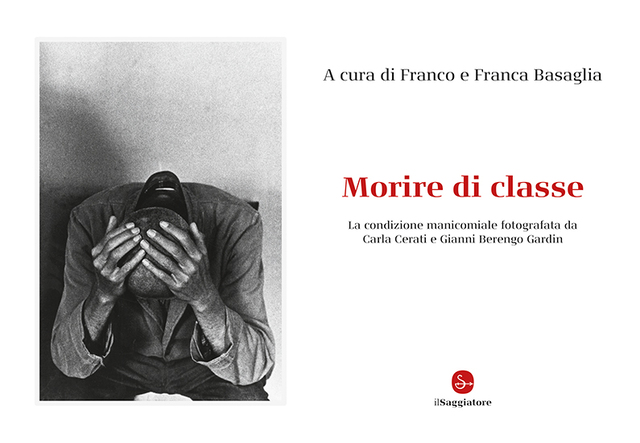

Venne pubblicato per la prima volta nel 1969 e conteneva un’introduzione di Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia, fotografie di Gardin e Cerati e vari testi (di Jonathan Swift, Primo Levi, Erving Goffman, etc.): “Morire di classe. La condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin” era un racconto a tratti fin troppo vero per una società abituata a vedere il paziente psichiatrico come un non-uomo e ad avere paura di lui. Le immagini delle grate, dei corpi legati ai letti o gettati a terra a dormire, delle chiavi e delle catene, quasi non lasciano spazio al ritegno, ma forse perché è impossibile rappresentare in modo dignitoso questi luoghi creati dalla disumanità.

Le fotografie furono scattate nei manicomi di Gorizia, Firenze, Ferrara e Parma. I due fotografi ad oggi ricordano l’esperienza come uno “shock terribile”. Raccontano che in molti luoghi non potettero entrare e a negargli l’accesso erano gli stessi psichiatri che gestivano i manicomi; in altri fu altrettanto difficile, a Firenze ad esempio si finsero familiari: “gli infermieri erano dalla nostra parte”.

Non mancarono le critiche a questo progetto: in molti disprezzavano il modo in cui i pazienti venivano ritratti. A questo i due reporter hanno sempre risposto di non aver mai fotografato la malattia, ma le condizioni in cui i malati vigevano. Raccontano inoltre di aver avuto sempre molto riguardo con i pazienti dei manicomi, chiedendo loro se fossero disposti ad essere fotografati, con riscontri positivi: “Loro capivano benissimo perché li volevamo fotografare e non ci facevano nessuna difficoltà”. Per questo motivo, questa raccolta di scatti non solo è stata un significativo mezzo di denuncia alla condizione manicomiale e un racconto veritiero della vita degli internati, ma anche una dimostrazione della grande sensibilità dei due fotografi rispetto alla lotta che portarono avanti.

Il 13 maggio 1978 venne approvata la legge 180 (la “legge Basaglia”) con cui furono aboliti i manicomi e istituiti al loro posto dei servizi di cura territoriali. “Morire di Classe” è stato ed è ancora considerato un progetto fondamentale per il successo delle battaglie portate avanti dallo psichiatra veneziano. “Devo ringraziare Franco Basaglia che mi diede l’opportunità di documentare la realtà degli internati negli ospedali psichiatrici italiani” afferma Carla Cerati, grata e consapevole del fondamentale ruolo svolto a servizio di una lotta culturale ed umana.

Nonostante sembri una questione ormai conclusa o una realtà molto distante (“Questo tipo di fotografia è sempre una testimonianza, del presente prima e del passato poi. Chi le vede oggi per la prima volta è interessato e incredulo. Alcuni mi chiedono se si tratti di un montaggio, incapaci di concepire che la situazione dei manicomi fosse davvero quella” dichiara Berengo Gardin) questo libro è una testimonianza diretta di un passato non così remoto che continua ad influenzare, nel bene e nel male, la condizione attuale dei pazienti psichiatrici. È per questo che tutt’ora vengono indetti convegni ed eventi sul tema, ad esempio la mostra del 2019 a Milano “Carla Cerati. Il ’68 e Morire di classe” o la più recente mostra fotografica al MiC “Cento fotografie per i cento anni di Basaglia” del 2024. Grazie anche alla legge Basaglia oggi il disagio mentale non è più visto come motivo di isolamento dalla società e il paziente viene trattato come una persona nella sua interezza e non più identificato con la sua malattia.

“Quando la tua pazzia non desiderata

Quando la tua pazzia non voluta viene strangolata nelle sbarre della fossa

Tu da impotente caprone ti trasformi in uomo e l’unico mezzo per farlo

L’unico mezzo per stupire i camici bianchi che ti vogliono curare a fondo

è quello di rinchiuderti in una pazzia voluta

e quando vuoi essere pazzo

nessun camice bianco riuscirà a trarti fuori dalla fossa

Tu vuoi essere pazzo

e sarai un beato felice pazzo per tutto il resto della tua vita

Pazzo.

Ore 3 del 10 settembre 1968 “

(scritta su un muro del manicomio di Pistoia).