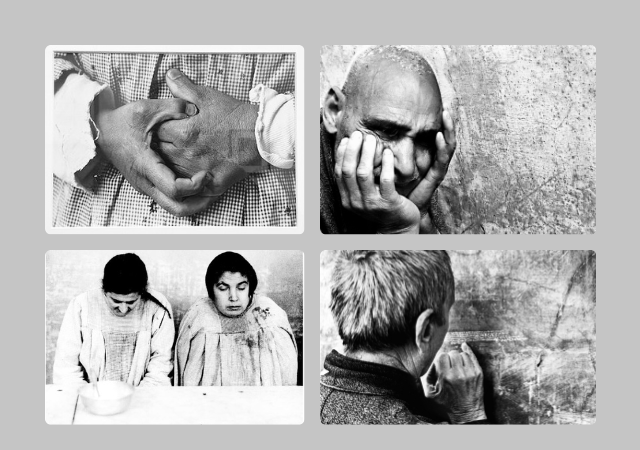

Sono le mani, sporche, callose, contratte e arcuate, il soggetto più presente nelle fotografie del reporter napoletano Luciano D’Alessandro (1933 – 2016), scattate all’interno del manicomio di Materdomini di Nocera superiore (Salerno). Si tratta di Gli Esclusi: fotoreportage da un’istituzione totale, il primo vero libro fotografico sulla condizione manicomiale italiana ed è stato realizzato in risposta alla richiesta dello psichiatra Sergio Piro (1927 –2009), direttore dal 1959 al 1969 di quello stesso ospedale. Quest’ultimo fu una delle figure più rilevanti nel contesto delle lotte che intorno agli anni ’60-‘70 portarono alla promulgazione della legge 180.

Nell’introduzione al volume, seguita da fotografie in sequenza senza alcuna descrizione o spiegazione, dichiara di aver invitato il fotoreporter partenopeo perché il suo sguardo potesse rappresentare “(…) una frattura con il modo convenzionale di fotografare il malato mentale” (Testimonianze oculari. L’immagine fotografica e l’abolizione dell’istituzione manicomiale in Italia; Maddalena Carli). Era convinto che il fine dell’artista, in quel contesto, non fosse quello di documentare obiettivamente, ma di cogliere l’aspetto umano, più complesso e difficile da interpretare, anche se più vero: non approcciarsi ai pazienti con sguardo inorridito ma oltrepassare lo stigma, vedere l’essere umano e non solo le condizioni in cui verte, è stato l’approccio di D’Alessandro nei riguardi degli internati.

Il lavoro fotografico compiuto da Luciano D’Alessandro nel corso della sua vita è stato incentrato sulla povertà, sulla marginalità e il disagio sociale. Nonostante affrontasse temi molto delicati, il suo obiettivo fu sempre quello di documentare con dignità e rispetto e permettere all’osservatore di interpretare le immagini, facendosi coinvolgere (L’ultimo idealista; Internazionale). Collaborò con le principali testate nazionali e internazionali, come Time, L’Europeo, Le Monde, l’Unità, Corriere della Sera, Il Mattino e altri. I suoi scatti e i suoi libri si trovano oggi in diverse fondazioni e numerosi musei italiani e stranieri, tra i quali il Museo d’Arte Moderna di New York, il Museo della Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (Milano) e La Biblioteca Nazionale di Parigi.

Il progetto fu realizzato in tre anni, dal 1965 al 1968, durante i quali il fotografo frequentò Materdomini e i suoi pazienti e si rese conto di aver trovato la chiave per aprire la porta di quel mondo che prima pensava essere impenetrabile: la solitudine nata dalla malattia e l’emarginazione voluta dalla società. La condizione di isolamento di quelle persone rappresenta il fil rouge degli scatti contenuti all’interno del libro. Erano esseri umani non voluti, considerati pericolosi per sé stessi e per gli altri e di pubblico scandalo (frase, contenuta nella legge n. 36 del 1904 che regolamentava il dispositivo manicomiale, contro cui si scagliava aspramente lo psichiatra rivoluzionario Franco Basaglia). Dimostrano questo anche gli abiti delle donne: grembiuli enormi e uguali per tutte, come se all’interno di quel luogo ognuno fosse uguale ma tanto diverso dal mondo esterno. Non si trattava più di individui ma di numeri.

Il degrado degli ospedali psichiatrici viene mostrato non attraverso una documentazione dei luoghi ma con un’attenzione ai corpi, ai vestiti, ai gesti e ai volti degli internati, unico soggetto delle fotografie. Sono infatti i dettagli, i particolari, a trasmettere le emozioni che il fotografo voleva farci provare guardando i suoi scatti: i corpi non sono quasi mai in posizioni rilassate, al contrario sono contratti, avvolti su se stessi; i volti sono scavati e gli occhi spalancati come in un perenne stato di allerta; le labbra contratte e le mani, rappresentate in molti scatti, sono rigide e sporche.

È un’opera di denuncia, un documento di fondamentale importanza: quelle immagini aspre e forti pongono le basi per ciò che verrà dopo nell’ambito di una fotografia psichiatrica che si rende sempre più presente e sensibile ai diritti di queste persone, rappresentata ad esempio dal libro di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin in collaborazione con Franco Basaglia, Morire di Classe, così come da Tu interni… io libero, il volume realizzato a Trieste da Gian Butturini.

È il racconto, pubblicato nel 1967 su Popular Photography Italiana, di una violenza sociale che non avviene solo all’interno di quei luoghi ma che è sistemica e si nutre della paura di ciò che è diverso. È una violenza che parte prima dei ricoveri o delle medicine, avviene dal momento in cui si giudica e si allontana una persona a causa della sua sofferenza e, di conseguenza, si emargina all’interno di istituzioni lontane e chiuse al mondo esterno. È, in realtà, una storia in realtà molto attuale.

La fotografia di Luciano D’Alessandro si fa portavoce di un cambiamento importante che in parte è avvenuto ma che ancora deve compiere diversi passi affinché lo stigma cessi di limitare la vita di alcuni e possa esistere una società in cui ognuno abbia il diritto di vivere una vita dignitosa.