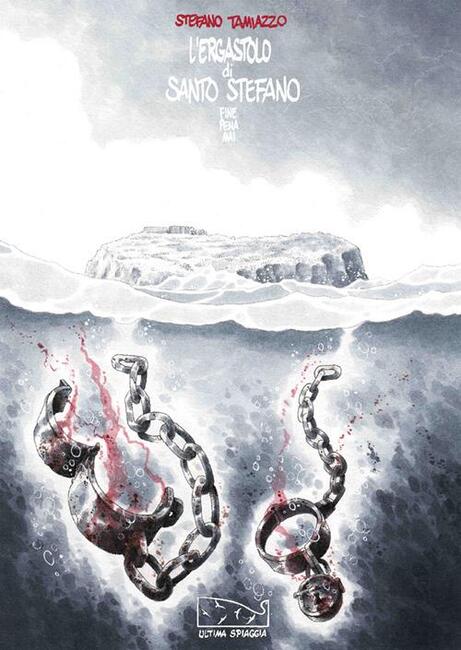

Stefano Tamiazzo, fumettista italiano, Direttore creativo della sezione di arti visive di Mind Academy e docente del corso di Graphic Novel all’Università di Padova, è l’autore di vari graphic novel, tra cui “Niente Succede per Caso” (2024), la serie “La Mandiguerre” (2001 – 2025) e “L’Ergastolo di Santo Stefano” (2024).

Quest’ultimo, ambientato nel carcere italiano di Santo Stefano, racconta le storie di alcuni detenuti, intrecciando la narrazione nel panorama storico e culturale in cui è stato costruito e successivamente abbandonato il carcere.

La struttura penitenziaria, costruita sull’isola di Santo Stefano tra il 1755 e il 1795 nell’arcipelago delle Isole Ponziane, era usata dai Borbone per rinchiudere insieme criminali comuni, insurrezionalisti e avversari politici, di fatto tutti gli “indesiderati” della società di quel tempo.

Il carcere era stato progettato seguendo l’idea del Panopticon di Jeremy Bentham, dove per tenere costantemente sotto controllo i carcerati una torre di sorveglianza posta al centro della struttura aveva accesso visivo a tutte le celle, disposte in questo caso a ferro di cavallo attorno ad essa.

I detenuti erano in questo modo costantemente sorvegliati, e l’unica finestra che dava al di fuori della struttura era costruita in modo tale da bloccare la visuale del mare seppur lasciando entrare la luce dall’esterno.

Questa è l’ambientazione del graphic novel, ma in un certo senso anche la protagonista del racconto: un edificio che ha visto scorrimenti di sangue, rivolte, violenza e disperazione, onnipresente e opprimente nella sua architettura e simbologia.

I racconti brevi che si susseguono tra le pagine del libro parlano delle persone che hanno vissuto nel carcere, tra l’architetto che l’aveva progettato, i detenuti che hanno concluso le loro vite lì e le guardie che li sorvegliavano. Le loro testimonianze, prese da diari, lettere e notizie di giornale reali, sono tracce di un passato ancora troppo vicino, segnato dalla violenza e dalla disperazione di quel tumultuoso periodo storico.

Viene raccontata anche una delle più famose evasioni dal carcere, quella organizzata dal brigante ‘Fra Diavolo’ di Itri (il cui vero nome era Michele Pezza) nel 1806 dove riuscì ad arruolare altri compagni per combattere i Francesi a fianco dei Borbone.

Tra gli ospiti più celebri della prigione ci sono stati lo scrittore e patriota Luigi Settembrini (1813 – 1876), condannato all’ergastolo perché anti borbonico ed evaso dal carcere nel 1859, l’anarchico Gaetano Bresci (1869 – 1901), assassino del Re Umberto I e probabilmente ucciso in carcere, e il politico Sandro Pertini (1896 – 1990), in seguito diventato il settimo presidente della Repubblica Italiana.

Un altro ospite la cui storia viene raccontata nel volume è Eugenio Perucatti, uno degli ultimi direttori del carcere, che con la sua famiglia si trasferì a Santo Stefano negli anni Cinquanta. Il suo tentativo di riforma del carcere viene raccontato dagli occhi di uno dei suoi figli più piccoli, cresciuto in mezzo ai detenuti a cui il padre aveva cercato di ridare dignità. L’esperimento, che stava cominciando a dare i suoi frutti, dopo qualche anno venne fermato dalla politica dell’epoca, disinteressata alla situazione dei carcerati e alle idee rivoluzionarie di Perucatti. Il carcere tornò ad essere una sentenza punitiva per i reclusi, le loro proteste soffocate da altra violenza.

I reati commessi dai prigionieri prima dell’incarcerazione, una volta entrati in carcere, non avevano più significato. Tutti i condannati avevano un unico fato e vivevano un’unica esperienza dolorosa. Gli stessi pasti, gli stessi trattamenti e violenze, le stesse celle anguste, senza considerazione di crimini, ideologie politiche ed esperienze personali. Il disumanizzante anonimato dei reclusi è quello che ogni personaggio nel graphic novel cerca di combattere, gridando la loro storia tra le pagine del libro, col tratto graffiante di Tamiazzo e i suoi splendidi scorci di mare in acquerello.

Oggi le carceri italiane vivono una crisi profonda: oltre 62.000 detenuti stipati in strutture che possono ospitarne poco più di 51.000, con celle sovraffollate, personale insufficiente e condizioni spesso degradanti. Il carcere, che dovrebbe essere luogo di rieducazione, è spesso invece spazio di abbandono e dolore, dove aumentano suicidi, malattie e tensioni.

È un quadro che stride con l’esempio del carcere di Santo Stefano negli anni Cinquanta, quando Eugenio Perucatti seppe trasformare un luogo di pena in un laboratorio di dignità. Lì il carcere diventò scuola, lavoro, fiducia: non c’erano muri che separavano, c’era il mare che proteggeva e rappresentava la via da percorrere per il ritorno nella società.

Quel modello, basato sull’idea che la pena non debba annientare ma ricostruire l’uomo, è l’insegnamento che ci portiamo ancora oggi. Dopo 70 anni, seppure la legge sia andata avanti, gli sforzi per migliorare le carceri sono ancora troppo pochi. Eppure, di fronte all’emergenza delle prigioni italiane, il ricordo di Perucatti resta un monito: senza umanità, nessuna giustizia può dirsi compiuta.

Per approfondimenti guarda anche:

Quel “criminale” di mio padre: la rivoluzione di Eugenio Perucatti nel carcere di Santo Stefano

Il XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni, di vita e non, carcerarie in Italia. Senza respiro